新発田祭り最終日♪新発田っ子には小さい頃からの憧れ『帰り台輪(通称ケンカ台輪)』 御縁がありまして25年振りに参加することになりました( `ー´)ノ

御縁がありまして25年振りに参加することになりました( `ー´)ノ 『三之町・い組』会館に集合し、17時にお諏訪様で安全祈願祭(#^人^#)

『三之町・い組』会館に集合し、17時にお諏訪様で安全祈願祭(#^人^#) コロナ禍、3年振りの開催。台輪を上下に「あおり」っても◎「もみ合い」ケンカは✖

コロナ禍、3年振りの開催。台輪を上下に「あおり」っても◎「もみ合い」ケンカは✖ 20歳の時は疲れ知らずで台輪の「梶棒」をやって居ましたが25年後の今は…

20歳の時は疲れ知らずで台輪の「梶棒」をやって居ましたが25年後の今は… 5~10回台輪を持ち上げると疲労困憊。酸欠と力み過ぎてゲロ吐きそう(;^^)

5~10回台輪を持ち上げると疲労困憊。酸欠と力み過ぎてゲロ吐きそう(;^^) 身体は年を取りましたが(゚Д゚;)心はワクワクドキドキ💗

身体は年を取りましたが(゚Д゚;)心はワクワクドキドキ💗 クタクタ&ボロボロなんだけど、楽しくて&清々しくて堪らない(*´з`)

クタクタ&ボロボロなんだけど、楽しくて&清々しくて堪らない(*´з`) 18時から運行した台輪も22時半、三之町の台輪格納庫に無事帰還(^^)/

18時から運行した台輪も22時半、三之町の台輪格納庫に無事帰還(^^)/ 三之町から初参加させて頂いた私ですが皆さんが本当に良くして下さって💗

三之町から初参加させて頂いた私ですが皆さんが本当に良くして下さって💗 人情味が溢れ出て「ぜひ仲間に入れて欲しい」と感じる楽しいひと時でした(#^^#)

人情味が溢れ出て「ぜひ仲間に入れて欲しい」と感じる楽しいひと時でした(#^^#) 明くる日の朝♪体が重い(/ω\)腕を見たらアザだらけ…男の勲章( `ー´)ノでも痛い。。。

明くる日の朝♪体が重い(/ω\)腕を見たらアザだらけ…男の勲章( `ー´)ノでも痛い。。。

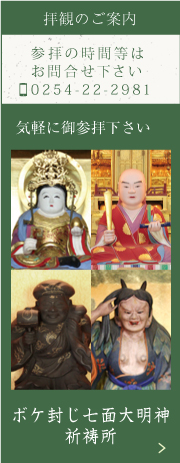

8月27~29日の3日間は新発田っ子が待ちに待った新発田祭(#^^#) まずは新発田総鎮守「お諏訪さま」に御挨拶。法華寺を開かれた溝口伯耆守秀勝公もお祀りされています。

まずは新発田総鎮守「お諏訪さま」に御挨拶。法華寺を開かれた溝口伯耆守秀勝公もお祀りされています。 コロナになる前は所狭しと屋台が並んでいましたが(;^^)それでもお祭りの「わくわく感」は健在です💗

コロナになる前は所狭しと屋台が並んでいましたが(;^^)それでもお祭りの「わくわく感」は健在です💗 チビちゃんはいの一番に『わたあめ』買って♪とご満悦(*’ω’*)

チビちゃんはいの一番に『わたあめ』買って♪とご満悦(*’ω’*) 兄ちゃんは出発前にYouTubeで「金魚すくい攻略法」を猛勉強( ..)φ

兄ちゃんは出発前にYouTubeで「金魚すくい攻略法」を猛勉強( ..)φ 予習の結果は5匹get🐡チビちゃん惨敗。残念賞で2匹get🐡

予習の結果は5匹get🐡チビちゃん惨敗。残念賞で2匹get🐡 イチゴスムージー🍹&まる削りイチゴ🍓お祭り価格は致し方ない(;^^)

イチゴスムージー🍹&まる削りイチゴ🍓お祭り価格は致し方ない(;^^) ここで1つ「新発田祭りと掛けまして夏の終り」と説きます!その心は♪

ここで1つ「新発田祭りと掛けまして夏の終り」と説きます!その心は♪

「宿題をやっていない( ..)φ」ワクワクから→ハラハラに変わる瞬間。

母を歯医者さんへ送迎🚙待っている間に久々の本屋さん📖✨ 本当は飯田文彦さんの「生きがいシリーズ」や、池井戸潤さんの「土壇場返しシリーズ」を見に行ったんだけど(*’ω’*)

本当は飯田文彦さんの「生きがいシリーズ」や、池井戸潤さんの「土壇場返しシリーズ」を見に行ったんだけど(*’ω’*) その前に出逢い&目に飛び込んできたのがコチラの本♪(#^^#)

その前に出逢い&目に飛び込んできたのがコチラの本♪(#^^#) 【眠れなくなるほど面白い】このキャッチフレーズで何度か失敗しましたが(/ω\)コレ分かりやすい♪(^^)/

【眠れなくなるほど面白い】このキャッチフレーズで何度か失敗しましたが(/ω\)コレ分かりやすい♪(^^)/

「難しい事柄を難しいまま」他人に伝えることは容易いことですが、聞いてる方は上手く理解できているのかしら!?ならばもっと工夫して「自分の言葉に変換して」話してみれば、話し手の人柄や声のトーンで安心して聞いてくれる筈💗

大学や研究所の論文発表ではないし「説教師ってこうでなきゃいけないよなぁ?」っと最近ふと考えてしまいます。

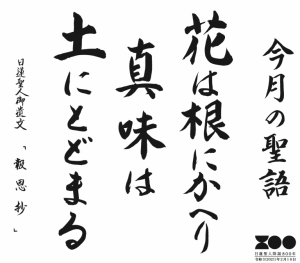

面白くなきゃ伝わらない(*´з`)そこの空間が楽しくなきゃお寺に人は集まらない(#^^#)聞いている人が興味をそそられる様な魅力的な話が出来るように精進します! 『報恩抄』真味とは功徳のこと。この一節は恩師・道善房への追善の結びに綴られました。

『報恩抄』真味とは功徳のこと。この一節は恩師・道善房への追善の結びに綴られました。

日蓮聖人の僧侶への道は、父母・師匠への報恩も大きな目的のひとつ。そして全ての人々を法華経信仰へと導くことだったのですが、その思いは「師」道善房には理解されず、師弟の確執は生涯解消されません。このような葛藤を胸に抱きつつ、ひるむことなく法華経弘通に邁進された日蓮聖人のお姿こそが、亡き師に捧げる真味となる報恩行だったのです。

※師・道善房も立場上、口には出せなかったかも知れませんが心は繋がって居たのかも知れませんよね(*´з`)そう思いたい。。。

建治2年(1276) 聖寿55歳

憧れの「泉チャン」に出演させて頂きました。まずはご覧ください(^^)/

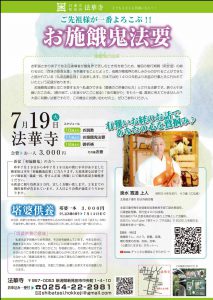

令和4年7月19日に法華寺で行われた【御先祖様が一番お慶びなる御施餓鬼法要】のお説教師さんでお呼びさせて頂きました。 前日に新潟空港まで迎えに行き、法華寺に向かう道中🚙ホームページやブログで『法話やお経の話も、見てくれる人は見てくれるだろうけど、そろそろ限界が来てるよね!これからは動画なんだろうね♪』←《じゃぁ~ご住職!試しに一本撮ってみませんか?》の成り行きです(#^^#)

前日に新潟空港まで迎えに行き、法華寺に向かう道中🚙ホームページやブログで『法話やお経の話も、見てくれる人は見てくれるだろうけど、そろそろ限界が来てるよね!これからは動画なんだろうね♪』←《じゃぁ~ご住職!試しに一本撮ってみませんか?》の成り行きです(#^^#)

泉水上人は4回目の荒行堂「再々行」とお説教師の資格を取る「布教院」でご一緒させて頂いた仲で、「年下ながらも敵わないなぁ~と尊敬&目標とするお上人💗」

これを機会に私も「得意とするジャンル」での動画配信を始めようと模索中(*´ω`*)

先回ご紹介したウチの親父(先代住職)の字🖌 如来壽量品の『常住此説法』でしたが(#^^#)

如来壽量品の『常住此説法』でしたが(#^^#) 今回のお宅には如来神力品の『能除諸幽冥』。

今回のお宅には如来神力品の『能除諸幽冥』。

私(お釈迦様)が入滅した後も、私が体得した沢山の経典の関係や、順序を良くわきまえて正しい教えに沿って真実を説くでしょう。「太陽や月の光が、どんな暗闇もはらうように、この人のこの世の闊歩して生きとし生ける全てから闇をはらい、ついに限りない菩薩たちを、たった一つしかない悟りの世界への乗り物に乗せることが出来るでしょう。だからこそ智慧ある者は、この素晴らしい心理を聞いて私が入滅した後には、この経典を受け保ちおぼえなさい。その人は間違いなく悟りを成就することでしょう。」

もっと簡単に説明できるけど、活字にすると浅く(薄く)なってしまうので…。

まだまだ本田家には暑い日(暑苦しい奴ら)が続きます(;^^)

まだまだ本田家には暑い日(暑苦しい奴ら)が続きます(;^^) と言うことで「かき氷🍧」で身体を冷やせ( `ー´)ノイチゴとあんこ🍓

と言うことで「かき氷🍧」で身体を冷やせ( `ー´)ノイチゴとあんこ🍓 子供たちの笑顔は嬉しいけれど(*´ω`*)

子供たちの笑顔は嬉しいけれど(*´ω`*) 早く夏休みは終わってくれぇェェェ~♪

早く夏休みは終わってくれぇェェェ~♪ 親の方の身体が持ちません(*ノωノ)

親の方の身体が持ちません(*ノωノ) 「何だろう!?」と近づいてみると井上久助さんの本当のお墓に花が手向けられている🌺

「何だろう!?」と近づいてみると井上久助さんの本当のお墓に花が手向けられている🌺 妻や母もお供えしてないと言うので、きっと井上久助さんのことを大切に思っている方が(*’ω’*)

妻や母もお供えしてないと言うので、きっと井上久助さんのことを大切に思っている方が(*’ω’*) お参りして、お花を供えて下さったのですね🌺有難い事ですm(__)m💗

お参りして、お花を供えて下さったのですね🌺有難い事ですm(__)m💗 大粒の激しい雨に負け、全身びしょ濡れ(/ω\)

大粒の激しい雨に負け、全身びしょ濡れ(/ω\) 釣ったニジマス🐡と一緒に服も👕焙って乾かしました( `ー´)ノ

釣ったニジマス🐡と一緒に服も👕焙って乾かしました( `ー´)ノ

雨が降って気温が低いせいか!?こんがり上手く焼けたのか?

雨が降って気温が低いせいか!?こんがり上手く焼けたのか? 今日のニジマス🐡はいつもより旨い!

今日のニジマス🐡はいつもより旨い!

子供達も美味しくキレイにお魚ちゃんのお命を頂戴しました🐡ごちそうさまでした💗

子供達も美味しくキレイにお魚ちゃんのお命を頂戴しました🐡ごちそうさまでした💗